3月、ようやく兵庫県の緊急事態宣言が解除されました。

まだまだ、コロナに気を付ける毎日ではありますが、子どもをお持ちの保護者の方、そして子どもたち自身も、4月の進級に向けて、新しいこと、やりたいこといろいろ考えている時期ではないでしょうか。

そこで、プログラミング教室、プログラボのご紹介です。

最近は、TVコマーシャルや、阪急電車の中吊りでも見かけるので、「あれ、あれってブログに載ってたヤツ?」と気づいた方もおられるのではないでしょうか。

これまでの記事も、よければご覧くださいね↓

プログラボをご紹介します1【プログラミング教室ってなんだ?】[コミパPR]

プログラボをご紹介します2【低学年はこんな授業やってます】 [コミパPR]

まず、入会時のクラスについて、再度ご紹介。

今回見学したのは、スタンダードⅡ。

対象は、小学3年生以上ということですが(またはスタンダードⅠ修了者)、取材時に学年を聞きましたが、4年、5年生あたりが多いようです。

今回は、ペットロボットを作る、その2回目。

お?さっき授業が始まった時は、なんか楽しい映像だった気がしますが、いきなりこんな画面に…!

そしてみんなちゃんと聞いている。

さすが!(え、あたりまえ?)

この↑図にあるような4つのセンサーと、3つのモーターを使って、ロボットの動きを作ります。

例えば、しっぽが回転する向きやスピードをコントロールして、感情を表現するのだそうです。

先生が今日の進め方を説明し終わると、すぐさま自分のロボット作りにとりかかります。

1人にロボット1つ、タブレットもパソコンも1つずつ使えるので、前の続きから、それぞれが、自分の課題に取り組んでいきます。

原田先生 だいたい、子ども3人に1人くらいの割合で、大人がみています。

コミパ すごい手厚い!ならば、たとえばわからなくても「なんとなく聞きにくい…」とかなさそうですね。

原田先生 はい。常に子どもたちそれぞれの進み具合を見ていますので、ちょっとしたヒントや、ロボットがうまく動くように、適宜それぞれの子どもにあった声かけをしています。

コミパ なるほど。答えを言ったりするのではなく、前に進めるように考え方の種を出してくれる感じなんですね。

真剣な表情!

おお、こちらでも、先生が「一緒に考えよう」としつつ、前に進んでいる感じです。

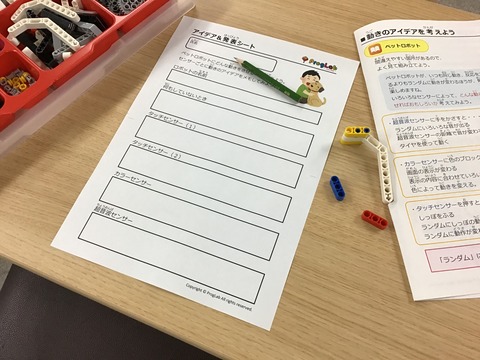

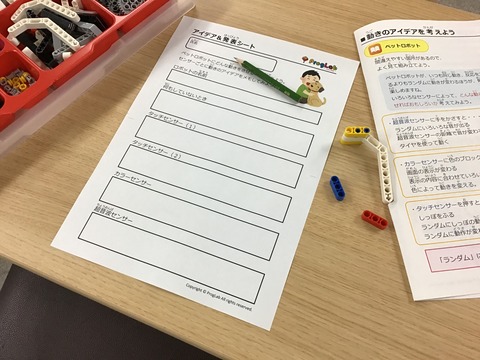

これがアイデアを形にしていく、ワークシート。

次の3週目には、発表用のワークシートに「どんなプログラム・改造をしたか」「工夫したところや難しかったところ」など、伝えたいことを記入し、それぞれ発表します。

ジャーン!

完成したのは、こちら。

ほかのクラスで制作したロボットも集合!

それにしても、自分の作ったロボットのことを話すことで、プレゼンテーション能力も養うとはすごい!

おみくじ機能のついたロボットや、じゃんけんができるロボット、えさごとにいろんな表情を見せるロボットなど、それぞれが個性豊かなペットロボットを作り、イキイキとその工夫を発表する…

プログラミングって、奥が深いのだなあと、ますます興味が沸きました。

プログラボ宝塚教室は、阪急宝塚駅からすぐ、ソリオ2にあります。

まだまだ、コロナに気を付ける毎日ではありますが、子どもをお持ちの保護者の方、そして子どもたち自身も、4月の進級に向けて、新しいこと、やりたいこといろいろ考えている時期ではないでしょうか。

そこで、プログラミング教室、プログラボのご紹介です。

最近は、TVコマーシャルや、阪急電車の中吊りでも見かけるので、「あれ、あれってブログに載ってたヤツ?」と気づいた方もおられるのではないでしょうか。

今回は3回目、スタンダードⅡクラスについて、ご紹介しましょう。

これまでの記事も、よければご覧くださいね↓

プログラボをご紹介します1【プログラミング教室ってなんだ?】[コミパPR]

プログラボをご紹介します2【低学年はこんな授業やってます】 [コミパPR]

まず、入会時のクラスについて、再度ご紹介。

今回見学したのは、スタンダードⅡ。

対象は、小学3年生以上ということですが(またはスタンダードⅠ修了者)、取材時に学年を聞きましたが、4年、5年生あたりが多いようです。

今回は、ペットロボットを作る、その2回目。

お?さっき授業が始まった時は、なんか楽しい映像だった気がしますが、いきなりこんな画面に…!

そしてみんなちゃんと聞いている。

さすが!(え、あたりまえ?)

この↑図にあるような4つのセンサーと、3つのモーターを使って、ロボットの動きを作ります。

例えば、しっぽが回転する向きやスピードをコントロールして、感情を表現するのだそうです。

先生が今日の進め方を説明し終わると、すぐさま自分のロボット作りにとりかかります。

1人にロボット1つ、タブレットもパソコンも1つずつ使えるので、前の続きから、それぞれが、自分の課題に取り組んでいきます。

原田先生 だいたい、子ども3人に1人くらいの割合で、大人がみています。

コミパ すごい手厚い!ならば、たとえばわからなくても「なんとなく聞きにくい…」とかなさそうですね。

原田先生 はい。常に子どもたちそれぞれの進み具合を見ていますので、ちょっとしたヒントや、ロボットがうまく動くように、適宜それぞれの子どもにあった声かけをしています。

コミパ なるほど。答えを言ったりするのではなく、前に進めるように考え方の種を出してくれる感じなんですね。

真剣な表情!

おお、こちらでも、先生が「一緒に考えよう」としつつ、前に進んでいる感じです。

「このクラスでは、ワークシートづくり、つまり自分がロボットにさせたい動きをまず考えてから、実際の作業にとりかかります。1回目は、組立図通りにペットロボットを作ったところまでで、2回目の今日は、自分の動かしたいようにプログラムし、動きに合った改造もしていく、つまりそれだけ創造力を働かせていきます」と、原田先生。

これがアイデアを形にしていく、ワークシート。

次の3週目には、発表用のワークシートに「どんなプログラム・改造をしたか」「工夫したところや難しかったところ」など、伝えたいことを記入し、それぞれ発表します。

ジャーン!

完成したのは、こちら。

ほかのクラスで制作したロボットも集合!

それぞれ、似ているようで、ちょっとずつ仕様が違うのがわかるでしょうか?

それにしても、自分の作ったロボットのことを話すことで、プレゼンテーション能力も養うとはすごい!

おみくじ機能のついたロボットや、じゃんけんができるロボット、えさごとにいろんな表情を見せるロボットなど、それぞれが個性豊かなペットロボットを作り、イキイキとその工夫を発表する…

プログラミングって、奥が深いのだなあと、ますます興味が沸きました。

プログラボ宝塚教室は、阪急宝塚駅からすぐ、ソリオ2にあります。